2023年12月18日、日本の鉄鋼業界を揺るがすニュースが飛び込んできました。日本製鉄が、米国の鉄鋼業の象徴であるU.S.スチール(United States Steel Corporation)を約2兆円で買収するという発表です。この案件は、単なる大規模M&Aにとどまらず、地政学、労働問題、国家安全保障が複雑に絡み合う、前例のない難交渉へと発展しました。今回は、日本製鉄が直面した課題と、それを乗り越えるための財務戦略、そして、私たちが注目すべき点について、書いてみたいと思います。

なぜ巨額の賭けに出たのか?買収の戦略的背景

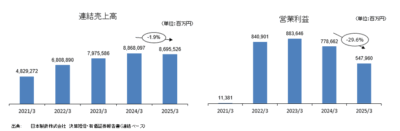

この買収劇の背景には、日本製鉄が直面していた厳しい事業環境と、それを打破するための明確な戦略的意図がありました。2025年3月期の日本製鉄の連結決算は、「減収減益」という結果でした。この「減収減益」の主な原因は、中国の過剰生産による世界的な鋼材市況の低迷と、原料価格の高止まりという二重の圧力(コスト・プライス・スクイーズ)です。

一方で、米国市場は貿易保護措置が存在し、自動車用鋼板などの高付付加価値製品への安定した需要が見込める魅力的な市場です。したがって、この買収は単なる成長戦略ではなく、中国の影響を強く受けるアジア市場から、より安定的で収益性の高い市場へ事業ポートフォリオを多角化し、収益の変動性を低減させるための戦略という側面を持っています。また、この買収は、日本製鉄が掲げる長期ビジョン「グローバル粗鋼1億トン体制」を実現するためにも必要なものでした。

巧みな財務戦略と政治的妥協

買収総額は約2兆円と、USスチール株価に40%ものプレミアムを乗せた破格の条件でした。日本製鉄は、巧みな財務戦略でこの巨額ディールを可能にする一方、前例のない政治的逆風にも見舞われました。

まず、メガバンク主導のブリッジローンで迅速なM&A実行を可能にし、さらに5,000億円規模の「ハイブリッドファイナンス」を活用。会計上は負債でありながら、格付機関からは一部が資本と見なされる特徴を持つ手法で、財務への悪影響を抑えました。

しかし、米国では労働組合や政治家から激しい反対運動が起こり、国家安全保障上の懸念を理由に、大統領が買収禁止を表明する異例の事態にまで発展。最終的に日本製鉄は、米国政府に重要事項への拒否権を持つ「黄金株」を発行するという、大きな譲歩を伴う政治的妥協によって、このディールを成立させたのです。

ファイナンスのプロが本当に注目すべきリスクとは

多くのメディアがIFRS(国際会計基準)における「のれんの崖(Goodwill Cliff)」のリスクを指摘します。これは、のれんを毎期償却せず、価値が毀損したと判断された時に突如として巨額の減損損失が発生するリスクを指す言葉です。しかし、ファイナンスに関わる私たちの視点に立てば、注目すべき点は別のところにあります。

結論から言えば、買収価格はすでに支払われた「サンクコスト」であり、のれんの減損は会計上のお話に過ぎません。

のれんの減損とは、M&A時に期待したシナジーが実現不可能になった時に行われる会計処理で、いわば「投資が失敗しました」と市場に認める行為です。重要なのは、企業価値の毀損は減損を認識するずっと前に、事業計画が未達になった瞬間に起きているという事実です。減損処理は、その事実を遅れて財務諸表に反映させるものです。

ではなぜ減損が問題になるのでしょうか。それは経営者の報酬への影響や、財務制限条項(コベナンツ)への抵触リスク、そして何より最終利益だけを見る一部投資家の売りを誘発しかねないからです。しかしこれらは、本質的な企業価値とは別の次元の問題です。

私たち、ファイナンスに関わる人間が、この買収で本当に問うべきは以下の2点です。

1.そもそも、支払った対価(約2兆円)は、USスチールが生み出す将来キャッシュフローの現在価値に見合っていたのか?

2.「サンクコスト」をいったんわきに置き、これからどう価値を最大化するのか?

買収価格の正当性こそが、このディールの成否を分ける唯一の論点です。そして今、問われるべきは、支払った「サンクコスト」を嘆くことではなく、手に入れた資産からいかにしてキャッシュフローを最大化していくかという、未来に向けた戦略です。